本質的な組織変革を実現したい

とお考えの経営者へ

本質的に組織を変革したいと考えている経営者へ

経営者も社員も笑顔で働けて、利益が上がっても離職率が下がる会社の作り方

自走型組織とは

人は生活のために仕事をしていますが、それだけでは人生に深みが出ず、むなしくなります。時代が、本物の組織変革を求め始めているのです。

とはいえ、社員に対して話を聞いてコーチングし、アンガーマネジメントをして、1on1ミーティングをやって……と手間がかかるようになりました。そのため経営者のなかには「どこまであいつらを甘やかしたらいいんだ」と、忍耐を強いられていると感じる人もいます。

組織の問題は複合的であり、一部を解決しただけでは意味がありません。経営者も社員も笑顔で働ける、利益が上がって離職率が下がるといった、職場満足度向上にもフォーカスした組織変革がゴールになります。

そのために必要なのは「自走型組織」になることです。自走型組織とは「上からの指示・命令を待つことなく自分で考えて行動を起こす、自発的な社員が多い組織」です。「経営者や幹部が社員を信頼し、具体的なアクションについて指示・命令などを出す必要のない、出してはいけない組織」ともいえます。自走型組織は社員にとっても経営者にとっても、最も良いあり方なのです。

セミナー概要

「自走型」の良い組織を作ると、売上は上がるのに社長が「楽」をでき、社員からも感謝されるという不思議なことがおきます。「良い組織を作りたい」と願う経営者に対し、従業員が自ら考えて動く「自走型組織」を手に入れるための手法について組織変革のプロが実例を交えてていねいに解説します。

セミナー受講対象

以下のような悩みを感じている、中小企業経営者、経営幹部、事業承継予定者の方に受講をおすすめします

- 幹部社員が言われたことしかやらない。

- 組織がバラバラで困っている

- 部門間で対立が激しく、連携が悪い

- 社員が育たず、離職者が多い

- 社内の空気が暗い、会話も少ない

- 経営者が、経営することがしんどいと感じている

参加特典:無料個別相談

セミナー参加者への特典として、あなたの会社の組織状態をヒアリングして、問題を明確化させるための個別無料相談がついています。

通常5万円+交通費のところ、今回参加者へは無料でご提供します。

組織を変えたい全ての経営者の方へ

マネジメント」という言葉は世の中に溢れています。色んな角度から、色んな有識者がマネジメント論について語ってくれていますが、その多く(ほぼ全て)が大企業向けであると感じます。

中小企業の経営者は目の前に起きてくるさまざまな組織課題に悩まされ続けていて、「やり方」は世に溢れているが、それをマネしても自組織での再現性に乏しく、根本の「あり方」を教えてくれるものは非常に少ない。「で、うちの会社ではどうすればいいのか」という悩みを具体的に解決する方法を誰も教えてくれないと感じている方が多くいます。

対処法ではなく本質的な組織課題の解決方法を知りたい。

ある問題を解決するための「手法」ではなく、同じ問題が起こらない取り組み方が知りたい。

- 苦労して作った「経営指針書」はあるのに、社員が共感して動いてくれないのはなぜだろう?

- なぜ経営者の私ばかりがいつまでも忙しいのだろう?

- 明確な経営理念があるのに、幹部はなぜ同じ志をもって仕事をしてくれないんだろう?

あなたはこのような悩みを感じたことはありませんか?

いつまでも経営者が孤軍奮闘していては、組織の成長は期待できません。一日も早くそこから抜け出て「真に強く、自走する組織」にするためには、社員の共感力と自発性を高めることが大切なのはご存じの通りです。でもそれをどうやってやるのか?どこから手をつけるのか?

本セミナーでは事例紹介だけでなく、そのために必要なツールとマインドセットと、コーチングマインドを軸とした組織変革手法をお伝えします。セミナーで学んだことを経営者ご自身で実践する方法もありますし、専門家と一緒に解決に取り組むこともできます。

1つでも多くの組織に笑顔があふれるように。

組織でお悩みの方はぜひご参加ください。

お客さまの声

セミナー参加後、組織変革への取組を支援させていただいたお客さまの事例をご紹介します。

建築外装パネル製造メーカー(社員数30名)

組織の状態

*社員の退職率が高い

*社内で怒号が飛び交っている

工場長:いままでのコンサルは我々を変えようとしてきた。あなた達は我々を変えようとしているのではなく、会社を変えようとしている。なので協力せざるを得ない気持ちになった。

支援内容

製造部+設計・業務を含め、合計15名で3ヶ月で5回のワークショップを集中的に実施。

支援結果

- 製造部だけでなく、他部署とのコミュニケーションの場を作ろう、新製品開発プロジェクトを実施しよう、と自発性が向上

- 研修を毛嫌いしていた社員の多くが、「このような研修ならあっても良いと思う」と変化。営業部を交えて研修の継続が決定。

建築資材卸(社員数15名)

組織の状態

- 3代目社長に交代を機に売上が激減⇒1/3

- 社員の退職が止まらない

- 社長⇒社員が怖い・・・

社長のコメント

もともと経営者になる気はなく、社員との面倒な交渉をするくらいなら潰してしまえと思っていたが、祖父が作った会社を自分の代で潰すわけにはいかないという気持ちになった。

もう一度、社員と一緒に地域一番の会社にしていきたい。

支援内容

- 幹部社員への個人コーチングを実施

- 経営者をのぞく全社ワークショップを3回実施

- 経営者へビジョンコーチングを3回実施

- 経営者を交えて全社ワークショップを3回実施。

支援結果

- 社員の離職が止まり、倒産回避

- 社長がリーダーシップを回復。中期計画を作り、社員に発表⇒「地域で一番社員が働くことに喜びを感じる会社を創る」

- 離れていた顧客が戻りはじめ、売上が1.5倍になる

- 社長の意欲が高まり、新規事業を開始

地方公営企業(社員数300名)

組織の状態

- モチベーションが低く、電話が鳴っても誰も取らない

社長のコメント

地方公営企業は本来安定した職場であったはずですが、時代の変化に伴い民間企業と競合する事業が増え、経営環境が激変しました。そのため、職員は自分たちの未来に強い不安を抱いていましたが、いまは組織が見違えるように活性化しました。自分たちで話し合って組織の壁を越えて丁寧な情報共有の仕組みを作り、なにか問題を感じたらまた話し合って解決策を検討し実行する――その姿はまさに自走する組織です。社員は「日本一働きやすい公社組織をつくる」と言って頑張ってくれています。

支援内容

- 職員同士の関係性改善ワークショップを5回実施

- 幹部職員へのビジョン生成ワークショップを3回実施

- 1on1コーチングトレーニングを6回実施。

- 社内コーチ育成トレーニングを4回実施

支援結果

- 自分たちで全社的な話し合いの場を作り、毎月定期的に実施している

- 組織変革の勉強会も自主的に定期的に行っている

- 幹部が率先して組織変革の取り組みを応援している

- 「日本一働きやすい公社組織」を目標に掲げて実践を続けている

ウナギ販売店 (社員数12名)

組織の状態

- 叱った社員がうつ病になり退職

→“何のために経営をするのか”に迷う - 事業拡大したいが社員がついてきてくれない

社長の気づき

経営者にとって何が大切なのか。

まず自分がビジョンを創り、人間としても成長しないといけない。

支援内容

- 幹部社員と経営合宿でビジョンを作り込む

- 全社員で未来探求のためのワークショップ実施。

- 5名の幹部社員に人間力向上研修を実施

支援結果

- 離職者がゼロに

- 事務員の募集に50名が応募(採用経費ゼロ)

- 大手百貨店から催事の出店依頼が相次ぎ、従業員数が12名→30名に。

- 好立地に新店舗を出店。3店舗目も検討中。

- 年商8000万円から2億円へ。

急性期病院 (職員数1200名)

組織の状態

- 多職種連携がうまくいかない

- 離職者が多い

副院長の気づき

医療従事者はもともと他者貢献の気持ちが強い人達の集まり。ところが組織の壁に阻まれてその特性が十分に生かされていないことが悩みだった。コミュニケーションの具体的な改善トレーニングを積み重ねることによって、すばらしく働きやすく、地域貢献ができる病院に生まれ変わってきたとかんじる。もっと早く取り組めばよかった。

支援内容

- 多職種が合同で関係性改善ワークショップを実施

- 副院長会を結成して、病院の経営課題の解決に取り組む

- 理事長を含む全理事による関係性改善ワークショップの実施

支援結果

- 病院幹部の関係性が改善し理事会が機能しだした。

- 副院長会が職員を支える流れができ、コロナクラスターで病院閉鎖の時期に離職者ゼロを達成。

- 支援開始時の職員数800名が3年で1200名まで増え、病院の拡大新築が決定。

セミナー開催情報

-

実施日時

10月28日(金)13:00~14:30

10月29日(土)13:00~14:30

11月5日(土)13:00~14:30

11月11日(金)13:00~14:30

※いずれも同じ内容です。どれか一つへご参加ください。 -

参加費用

3000円/人⇒ 無料! -

定員

毎回4名

-

場所

オンライン(ZOOM)開催

講師紹介

森田 満昭(モリタ ミツアキ)

自走型組織コンサルタント

株式会社ミライズ創研 代表取締役

1957年、神戸市生まれ。マリストブラザーズ国際学校卒。

ロボット開発エンジニアの出身。

大手物流システムメーカーで30年間開発に携わり、特許17件を取得。

54歳の時、ヘッドハントにより大手企業への転職を果たすが、組織の内紛によりわずか1ヶ月で突然のリストラに遭う。

一家が路頭に迷う地獄の日々を経験し、「組織の問題で苦しむ人をこれ以上増やしたくない」という想いから、55歳で組織変革コンサルタントとして独立起業。組織変革支援を続ける中で、“利益が上がっても退職率が変わらない”という点に着目し、「経営者も社員も笑顔で働ける組織創り」を理念に掲げ、売上のみならず、職場満足向上にもフォーカスした手法で組織変革を展開する。

フレームワークには、NLPコーチングや脳科学・心理学などを応用し、業界でも珍しい“経営者を巻き込みながら取り組む組織変革手法”が好評。社員数50名以下の中小企業を数多く支援し、職員数1200名の急性期病院や、社員数6000名の建材メーカー(東証一部上場)などの組織変革の支援にも従事。支援した組織のトップの変容をベースに、組織力・業績の向上、多職種連携の実現、従業員満足度の向上、離職率の低下、労働生産性の向上などを実現。

2018年より、「ミライズ流組織変革術 組織コンサルタント養成塾」を開塾。本質的な働き方改革を実現するためのリーダー、社内コーチ、組織コンサルタントの育成に情熱をかけて取り組んでいる。

著書、”社員が自ら考え、動く「自走型組織の作り方」”が2022年に幻冬舎から出版され、大手書店のビジネス書部門で販売冊数1位となる。

組織変革に関してよくある質問

会社経営にビジョンは必要でしょうか。

はい、私は必要だと思います。それは、会社にビジョンがあった方が経営者が楽に経営ができるからです。

形式的なものではなく、ホンモノのビジョンを創るのはある意味で大変なことも多いのですが、いったんできてしまえばその実現のために経営者も社員もポジティブに頑張りやすくなり、求心力、共感力があがるために組織が活性化しやすくなります。

なので、経営者のビジョンを作ってから、社員を巻き込んだ共有ビジョンを創ることをおすすめしています。

実はこれを創るプロセスそのものが、本質的な組織変革にはすばらしく効果的でもあります。社長が経営を愉しくないと感じているのに、社員が働くのが楽しいと言っている状態は実現しにくいだろうと思います。まずは経営者が楽しく働ける状態を作ることが大切で、「ビジョン探求」はそのためのとてもしっかりした足がかりを作ってくれる優れものです。

幹部社員が1mmも成長してくれない

それは困りましたね。とは言え、多くの経営者から同じ悩みを聞くように感じます。全ての出来事には必ず原因があると考えると、そうなっているのは何が原因なのかを知ることは大切だと思います。ただ、このような問題は複合的な要素が絡み合っている場合が多いので、原因の特定は容易ではないかも知れません。どの視点からこの問題を捉えるかも重要です。「そんなのは簡単だ、いくら言ってもちゃんと仕事をしない幹部に責任がある」という意見や解釈もなり立つと思いますし、一つの正解であるとも言えるでしょう。ただ、経営者にとって最重要なのは何かを考えた場合、「結果や成果に繋げること」を外すことはできません。その視点から見ると「君たちの努力が足らない」というのが「正解」であったとしても、それを指摘することが「結果や成果」につながらなければ経営にとってまったく意味がないという見方も存在します。すこし耳が痛い表現で恐縮ですが、「1mmも成長しない幹部」がいるとしたら、「1mmも成長させられない経営者」がいるというのも、もう一つの事実かも知れません。誰が悪い、どちらが悪いと言って対立するよりも、「俺たちはどうなりたいのか」を探求する方が効果的なように思います。このような考え方をシステム思考と呼びますが、論理思考だけでは行き詰まってしまうことの多い人の絡む問題解決にはとても有効です。原因の追及ではなく、問題の起きてくる本質の探究をテーマに話し合うことで問題がポジティブに解決の方向に向かいやすくなります。もう一度言いますが、経営者の仕事は「結果や成果を出すこと」なので、その課題の本質に迫る思考方式を身につけていくことをおすすめします。

部門間の対立が激しくて困っています

一般的に対立は「不信」から起きてきます。ということは、相互理解や相互信頼ができるようになれば対立は解消に向かうと言うことになります。これを過去にない深いレベルで行う事で互いの共感力が向上し、あらためて共通の目標は何か、それはなぜ実現する必要があるのかについてのホンネの対話が始まることが期待できます。単純な言い方をすると、部門間で対立が起きているのは、それぞれが「部門内の業務」実行を目標としているために、その結果責任や効率化のために他部門を批判することが原因です。でも、仕事の最終成果は「お客さまから見た結果」なので、部門間の対立でお客さまへの対応レベルが下がることがあってはいけません。経営者は会社全体を見渡していますが、社員は自分の部門から見ているので其所が見えにくくなっている場合が多いように思います。とは言え、それを指摘するだけで改善する事は難しいでしょうから、経営者としては、対立している当事者同士が質の高い対話を行う場を設けてあげてください。

社員の離職が多く、同業他社に転職している例がある

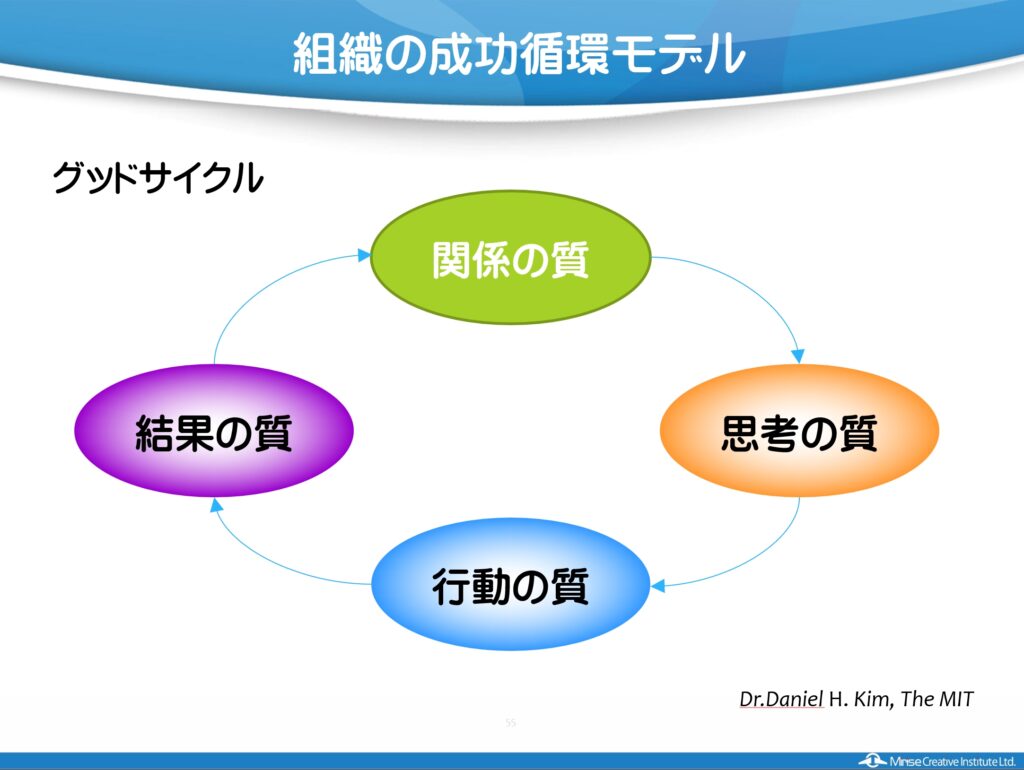

経営者としてこれはつらいですね。自分や自社が否定されたような気持ちになってしまうのではないでしょうか。MIT組織学習センター共同創始者のダニエル・キム氏によって、提唱されたモデルです。組織の状況を動的に捉え、より良い組織を生み出すフレームとして、多くの組織開発の実践の中で活用されているものです。循環式なのでどこから始まっても良いのですが、結果から始めるのは難しいことが多いでしょうし、行動変容はいくらうるさく言ってもなかなか起きてきません。なので関係の質を高めることから始めて見ませんか、と言うのが私の提案です。

この関係の質を高めるというのは、仲良しこよしの傷のなめ合いなどというものではなく、互いに共通の目標を実現するためのチームとして高いレベルで協調していくことになります。まずは心理的安全性の高い職場を作りながら、社員のパフォーマンスを上げていく取組が会社の発展に繋がっていくことはまちがいありません。中期的な取組になりますが、組織のレベルを上げていくことで確実に離職者を減らすことは可能です。